就労継続支援A型の基本報酬は、利用者の労働時間、生産活動の収支状況や事業所の運営状況などを評価するスコア方式で決定されます。さらに、基本報酬に加えて、利用者の支援状況や事業所の運営体制に応じた加算・減算が適用される仕組みになっています。

本記事では、就労継続支援A型の報酬体系について詳しく解説します。

基本報酬

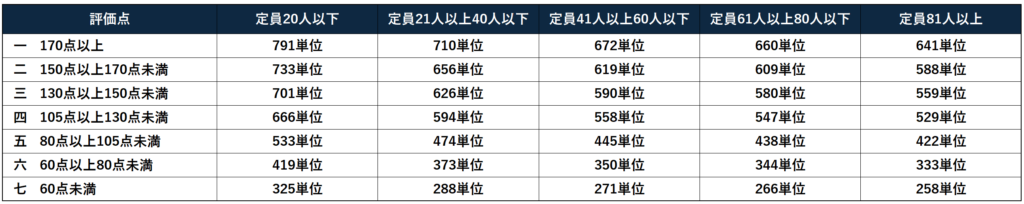

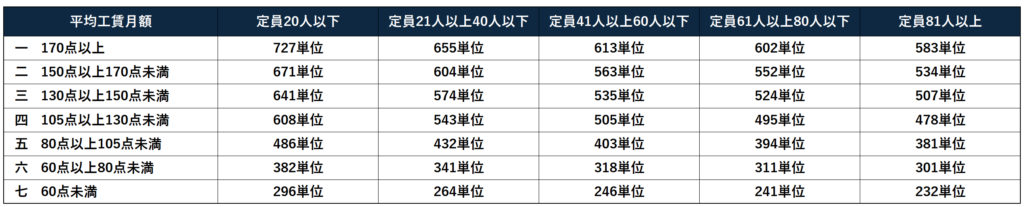

就労継続支援A型の基本報酬は、事業所の従業員配置に応じて就労継続支援A型サービス費Ⅰと就労継続支援A型サービス費Ⅱに分類されます。

就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)7.5:1

就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)10:1

スコア方式

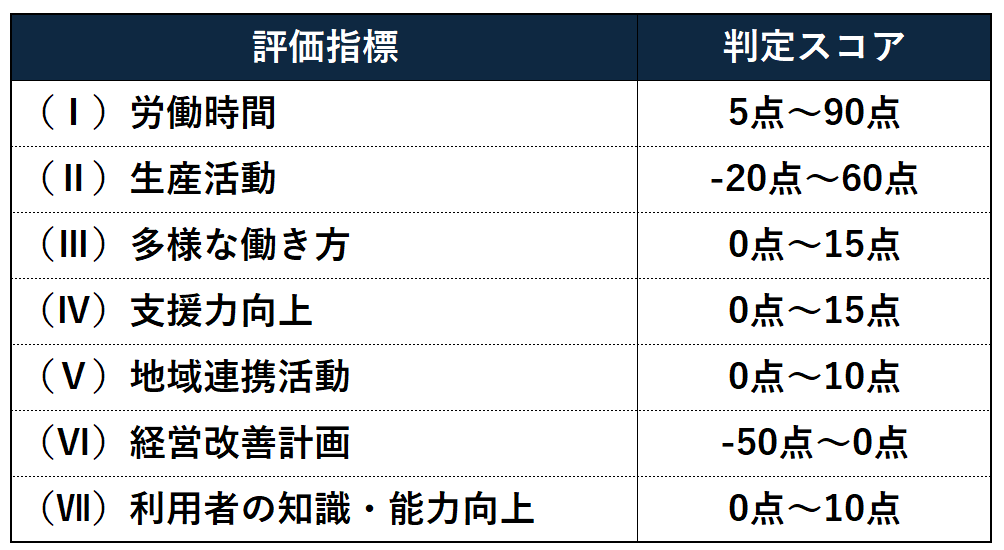

就労継続支援A型のスコア方式は、利用者の労働時間、生産活動の収支や事業所の運営状況などを総合的に評価し、報酬額を決定する仕組みになっています。7つの評価指標で判定し、満点は200点です。

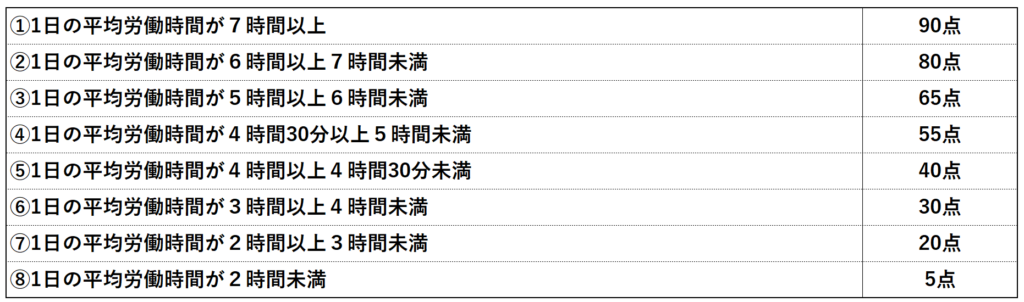

(Ⅰ)労働時間

利用者の1日の平均労働時間により評価されます。

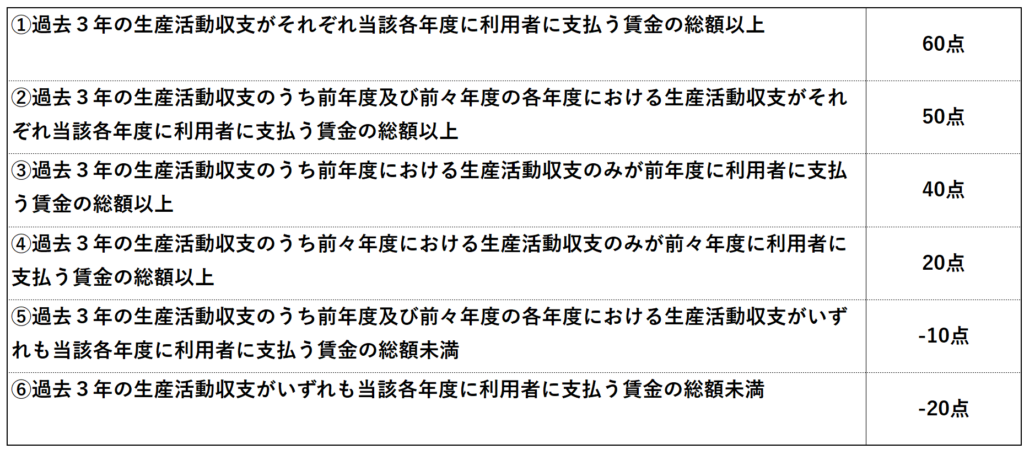

(Ⅱ)生産活動

事業所の収益状況を評価し、黒字が多いほど加点、赤字が続くと減点されます。

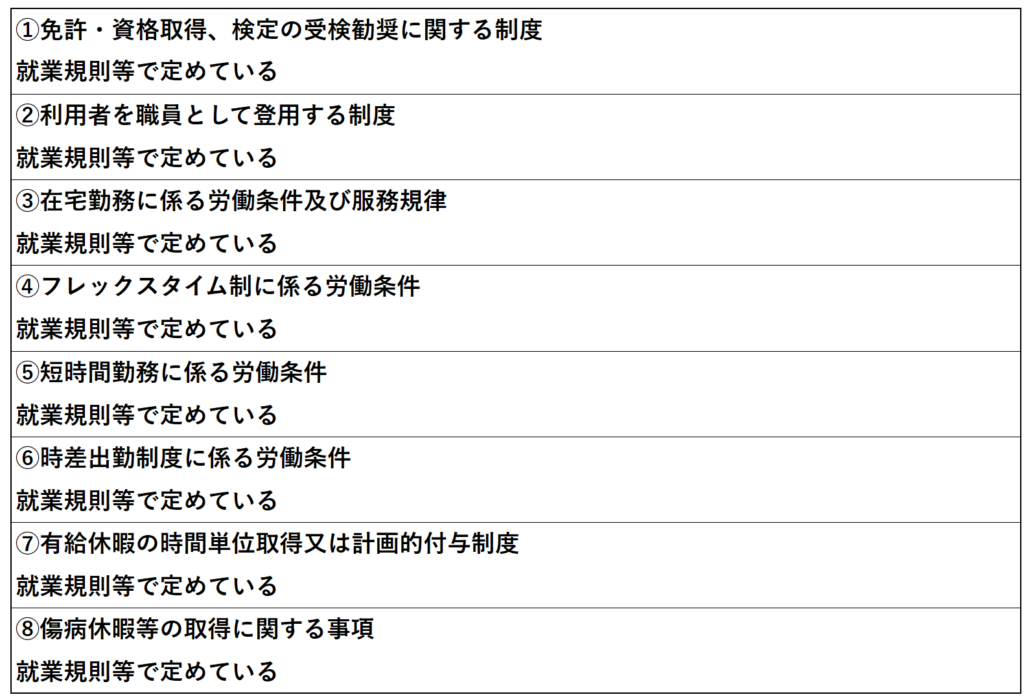

(Ⅲ)多様な働き方

在宅勤務やフレックス勤務など、利用者が柔軟な働き方を選べる制度の整備状況を評価します。

5以上:15点、4~3:5点、2点以下:0点

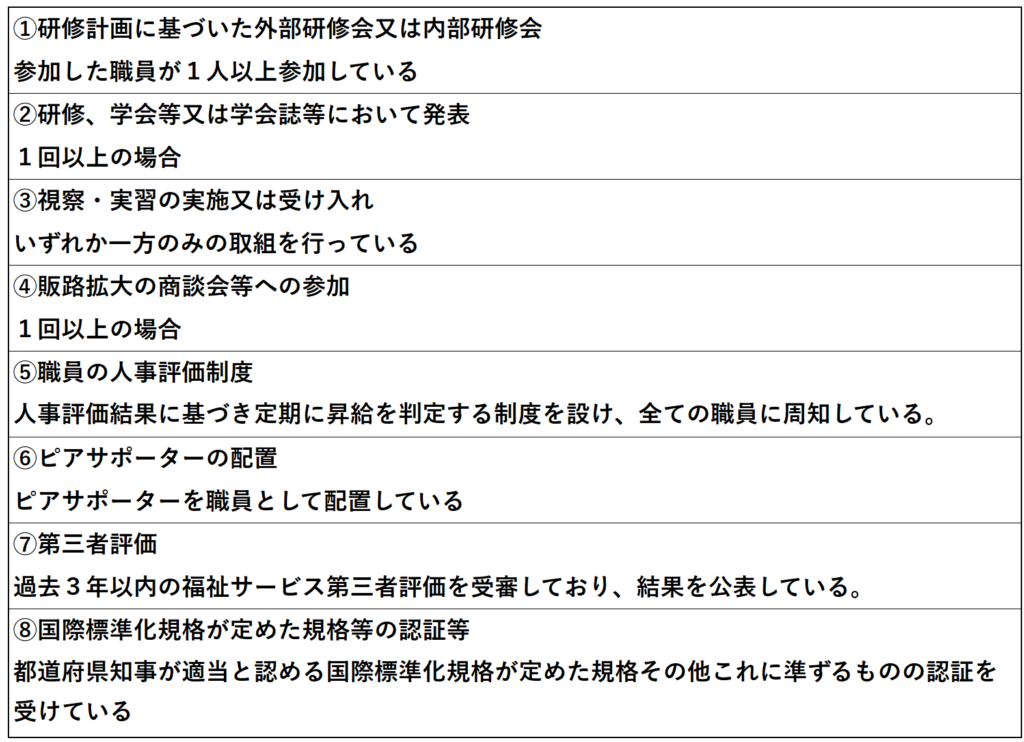

(Ⅳ)支援力向上

職員の研修受講やキャリアアップ支援の取り組みが評価対象となります。

5以上:15点、4~3:5点、2点以下:0点

(Ⅴ)地域連携活動

地元企業との連携や施設外就労の実施など、地域との協力体制が評価されます。

1事例以上ある場合:10点

(Ⅵ)経営改善計画

自治体から経営改善計画の提出を求められた際に、期日内に提出しなかった場合は大幅な減点となります。

期限内に提出していない場合:-50点

(Ⅶ)利用者の知識・能力向上

一般就労に向けた研修や資格取得支援の実施状況が評価されます。

1事例以上ある場合:10点

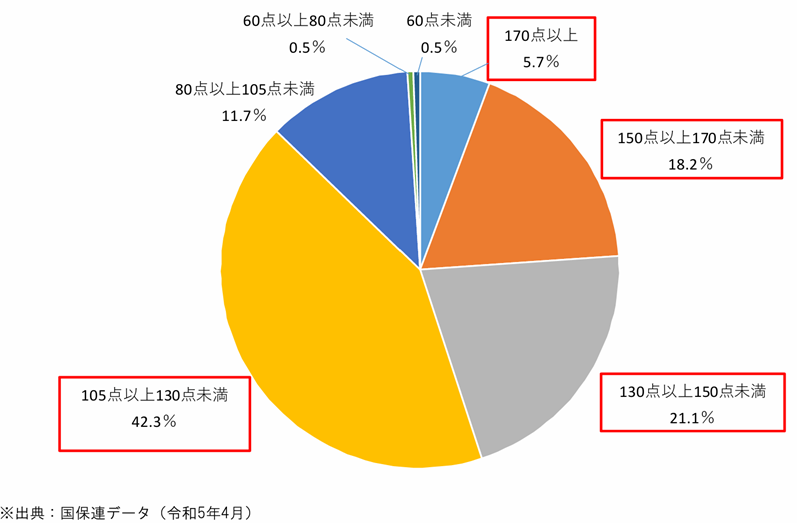

スコアの分布

スコア合計点

105点~130点未満の事業者が一番多く、全体の約4割を占めています。

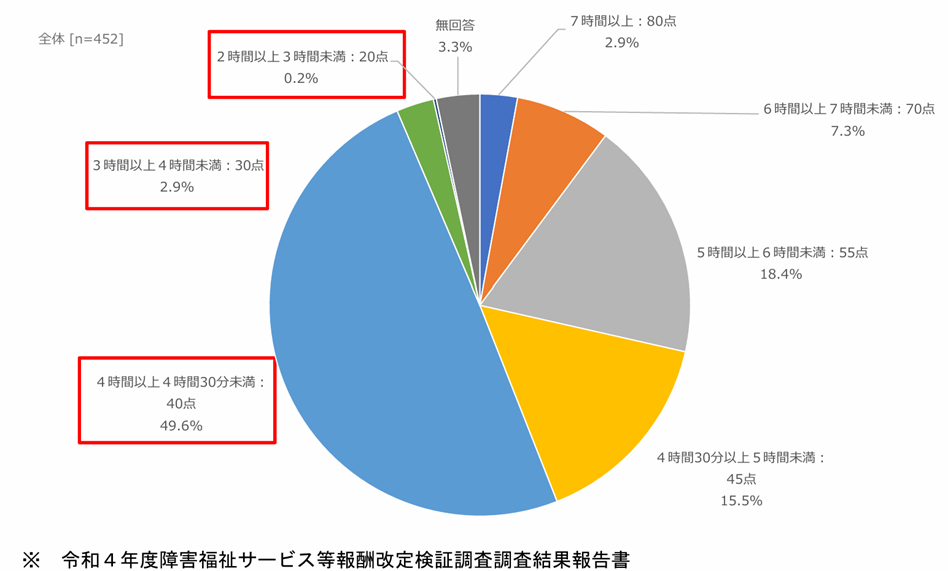

労働時間

4時間以上4時間30分未満の事業所が過半数を占めています。

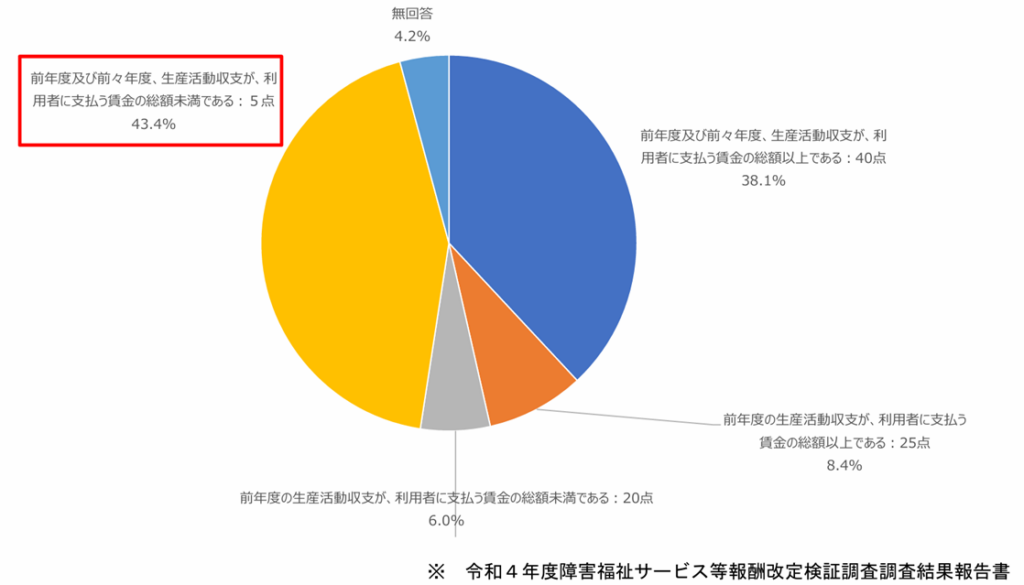

生産活動

前年度及び前々年度、生産活動収支が、利用者に支払う賃金の総額未満が全体の約4割を占めています。

加算

加算は事業所の支援体制や利用者の状況に応じて報酬が増額される仕組みで、就労継続支援A型の加算には、次のようなものがあります。

社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉専門資格を持つ職員を、一定割合以上配置している事業所に適用される加算です。専門的な知識と技術を活かした支援を提供することで、利用者の生活の質の向上につながります。

視覚・聴覚・言語障がいのある利用者が円滑に生活できるよう、コミュニケーション支援や環境整備を強化した事業所に適用される加算です。点字対応、手話通訳、拡大読書器の導入など、利用者のニーズに応じた支援を行います。

事故や病気による脳損傷により高次脳機能障がいを抱える利用者に対し、専門的なリハビリや生活支援を提供する事業所に適用される加算です。記憶障がいや注意障がいへの対応を強化し、日常生活の安定を支援します。

日常生活において高度な支援が必要な重度障がいのある利用者に対し、支援を強化している事業所に適用される加算です。例えば、食事や入浴介助、医療的ケアなど、より手厚い支援の提供が求められます。

新規利用者の支援強化を目的とし、利用開始から30日間適用されます。1日につき30単位が加算され、過去3か月以内に同じ事業所を利用していないことが条件です。ただし、欠席日は加算対象外となり、同一敷地内での転所には適用されません。

利用者が連続5日以上通所できない場合に、居宅訪問で相談援助を行った際に算定される加算です。

急病などで利用者が欠席した際に、事業所が相談援助や連絡調整を行った場合に算定される加算です。月4回まで適用可能で、欠席の事前連絡と対応記録の作成が必要です。

就労継続支援A型の利用者が企業等へ就職し、6か月以上継続勤務した場合に算定される加算です。前年度において、事業所の支援を受けた利用者が1人以上就職し、継続勤務していることが条件となります。

就労継続支援A型の利用者が就労移行支援へ移行する際に、事業所が連絡調整や情報提供を行った場合に算定される加算です。

就労継続支援A型事業所において、利用者の賃金向上を目的として指導員を配置することで算定できる加算です。事業所が賃金向上計画を策定し、その達成に向けた取り組みを行うことが求められます。

医療機関と連携し、利用者に適切な医療的ケアを提供する場合に算定される加算です。看護師の配置や医療機関との連携体制の確保が求められ、利用者の健康管理や医療的支援の充実を図ります。

利用者負担上限額管理加算は、利用者の自己負担額を適切に管理する事業所に適用される加算です。複数の事業所からサービスを受ける利用者に対し、負担額が上限を超えないよう調整・管理することを目的としています。

収入が一定額以下の利用者に、栄養バランスの取れた食事を提供する事業所に適用される加算です。管理栄養士の関与や適切な調理環境の整備が算定要件となります。

事業所が利用者の居宅や指定場所まで送迎を行った場合に算定される加算です。送迎の頻度や利用者数に応じて、送迎加算(Ⅰ)・(Ⅱ)に区分されます。

利用者が他の障がい福祉サービスを体験利用する際に、現在の事業所が相談援助や連絡調整を行った場合に算定される加算です。体験利用の期間に応じて、加算(Ⅰ)・(Ⅱ)に区分されます。

通所が困難な利用者が在宅で就労支援を受ける際に算定される加算です。市町村が在宅支援の必要性を認めた場合に適用されます。

医療観察法対象者や刑務所出所者などの社会復帰を支援する事業所に適用される加算です。適切な支援を行うために、精神保健福祉士などの専門職の配置や訪問支援の実施が求められます。

障がいの特性に起因する緊急事態が発生した際に、事業所が夜間支援を提供した場合に算定される加算です。

強度行動障がいを有する利用者の状態が悪化した際に、事業所が専門的な支援を集中的に提供した場合に算定される加算です。

福祉・介護職員の待遇向上を目的とした加算で、賃金改善やキャリアパス制度の整備が要件となります。

減算

減算は、事業所の運営体制や支援の適正性に問題がある場合に適用され、報酬が減額される仕組みです。就労継続支援A型の減算には、次のようなものがあります。

事業所の定員を超えて利用者を受け入れた場合に適用される減算です。適正なサービス提供体制が維持できない状況では、支援の質が低下するため、報酬が減算されます。利用者の快適な生活環境を確保するため、定員を遵守することが重要です。

この減算は、1日あたりの利用実績や直近3ヶ月間の平均利用者数が定員を超えた場合に適用され、報酬単位数が一定割合減算されます。

利用者へ適切な支援を提供するための職員配置基準を満たしていない事業所に適用される減算です。例えば、必要な人数の職員を確保できていない場合、支援の質が低下するため、報酬が減算されます。

サービス管理責任者が不在、または業務を適切に遂行できていない場合に適用される減算です。サービス管理責任者は、利用者の支援計画の策定や職員の指導を担う重要な役割を果たすため、その不在は支援の質に大きな影響を与えます。

利用者ごとの個別支援計画が適切に作成されていない場合に適用される減算です。個別支援計画は、利用者のニーズに応じた適切なサービスを提供するための指針となるため、計画が作成されていない場合、サービスの質が低下し、報酬が減算されます。

就労継続支援A型事業所が自己評価の結果を適切に公表しなかった場合に適用される減算です。これは、事業所の透明性を確保し、利用者が適切な支援を受けられるようにするための仕組みです。

利用者への身体拘束を適正に管理・廃止する取り組みが行われていない場合に適用される減算です。福祉サービスでは身体拘束を最小限に抑え、利用者の自由を尊重することが求められます。適正な手続きなしに身体拘束を行っている場合、報酬が減算される可能性があります。

虐待防止のための研修や規程が整備されていない事業所に適用される減算です。職員への定期研修を実施し、虐待防止のルールを明確に定めることで、利用者の安全を確保することが求められます。

災害時の業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)が策定されていない場合に適用される減算です。感染症や自然災害などの緊急時に適切な対応が取れない事業所では、利用者の安全確保が難しくなるため、報酬の減算対象となります。

事業所の運営情報を適切に公表・報告していない場合に適用される減算です。透明性の確保は、利用者やその家族が安心してサービスを利用できる重要な要素であり、事業所の信頼性にも関わるため、適切な情報公開が求められます。

まとめ

就労継続支援A型の報酬制度は、事業所の運営状況を細かく評価するスコア方式を採用しており、単純な基準ではなく、7つの指標に基づく複雑な評価により決定されます。スコアは労働時間、生産活動の収支、支援の質、地域連携などの要素を総合的に分析し、報酬単価が調整されます。加算・減算の仕組みも報酬に影響し、適切な職員配置や専門的な支援の導入で報酬を増やせる一方、定員超過や運営不備がある場合は減算となります。制度の詳細を理解し、評価基準に適合させることが、事業所の安定運営の鍵となります。